楽曲に取り組む際、専門的に学んでいる私たちは様々な出版社の楽譜を見比べてみます。

通常輸入版の楽譜、それも「原典版」という作曲家が書いた状態に近いもの(編集者によるフレージングや指使いなどがあまり書かれていないもの)を使うようにしています。

ただ、それが作曲者本人によるものなのか、編集者の解釈が加わったものかを見分けるのはなかなか大変です。フレージングや強弱などの表記に「そうなの?」と疑問が生じることもあります。

必ず原典版でないとダメというわけではなく、優れた演奏家による監修が入った版には曲の解釈や奏法のヒントがたくさん含まれています。

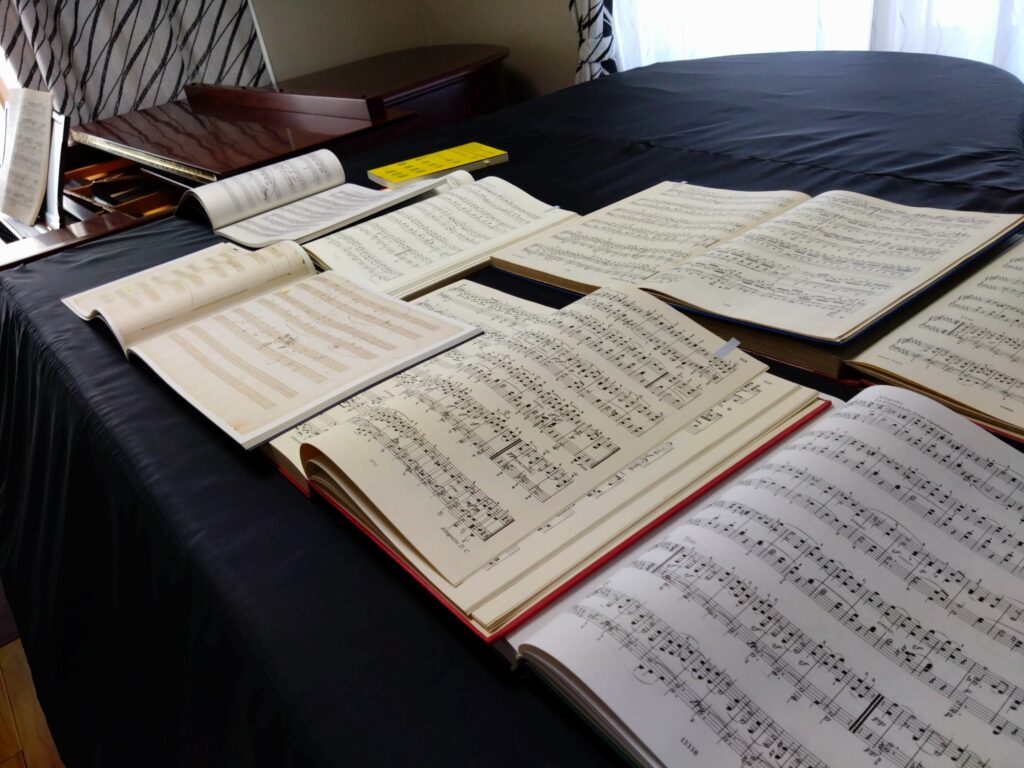

そこで複数の出版社のものを見比べて楽譜の研究をしてみるのです。

今勉強を始めた曲、ベートーヴェンの月光ソナタ(本当は「月光」というのは正式なタイトルではなく、楽譜に書かれているは「幻想曲風」)を例にしてみます。

以前ドイツのボンを訪れた際、ベートーヴェンハウス(生家)のショップで月光ソナタの自筆譜、スケッチ稿、初版譜を含む研究本を購入してきていました。(肝心のベートーヴェンハウスは改修工事中で入れません、という残念な事態でした。悲しい…)

だからこれを活かしたい、いつかこの曲に取り組みたいと思っていたのです。

自分で持っているベートーヴェンソナタの楽譜はヘンレ版なのですが、先生が持っている楽譜をたくさん貸してくだっているので、それらを見比べています。

指使いやフレージングの線、強弱などに疑問が生じたら全ての楽譜を見てみるのですが、そういう所は違う表記(それも3つくらい違う解釈)を見つけることがよくあります。では元々ベートーヴェンが書いたのは?と自筆譜や初版を確認してみる、というような事をしています。

クラシック音楽では「作曲家の意図に忠実に」というのが基本です。

ところが月光ソナタほどポピュラーで、たくさんのピアニストたちの演奏を聴くことができる曲に取り組んでみて分かってきたのは、作曲者自身の書いたものはもちろん重要なのですが、それとは別に伝統的に演奏されてきたスタイルというものが存在している、ということです。

近年「原点に立ち返ろう」という風潮で原典版が支持されるようになってきているのですが、作曲(1801年)から200年以上の間に起こってきた歴史的、伝統的な事柄を無視するのも違うかな…というのもあります。

自分はどう解釈しどう演奏するのかは「正しい」だけで判断するのが必ず良いわけではない、というようなのです。

ただし、音源からではなく楽譜から読み解いていくというのがやはり大切です。

極力作曲家の意図を読み取るために原典版と向き合いながら、色々な人の意見を聞いてみる…そんな気持ちで複数の楽譜と向き合っています。

そして最終的にはそれらを踏まえて自分で最良と信じるものを選ばないといけないわけです。

(それがこんなにポピュラーな曲の場合とても難しい、ということも分かってきました。)

色々研究し試行錯誤するのは面倒くさいかもしれませんが、本当に楽曲を知って深みのある演奏をするためには大切なことだと思っています。

今回先生がたくさんの版を貸してくださっているのですが、最近では著作権の切れた作曲家の楽譜はネットでダウンロードできるので、高い楽譜を何冊も購入しなくても複数の出版社の楽譜を揃えることができるようになり、こういう勉強をするのに助かっています。

コメントを残す